Le Musée du fer et du chemin de fer c'est :

La fondation des Grandes Forges (Présidence Simon Leresche)

Thomas Menant, Chef d'exploitation

Christelle Mattart, assistante administrative

Une équipe d'accueuil souriante

Une équipe de forgeronnes et forgerons animés par leur passion

Plus de 20 bénévoles qui assurent à eux seuls des centaines d'heures annuelles!

Le Musée du fer et du chemin de fer vit grâce à vous !

Vous aimez la culture et/ou voulez participer à la vie de votre région ?

Rejoignez l’équipe de bénévoles du Musée du fer et du chemin de fer !

POSSIBILITÉS

ÉVÉNEMENTS - participation ponctuelle aux événements du musée : montage de l’infrastructure, accueil des visiteurs, service au bar ou à la cuisine

GUIDE - formation et intégration à notre équipe de guides

COMITÉ DE DIRECTION - membre du comité de direction : participation aux séances du Comité de direction (chaque 6 semaines environ), gestion du musée

Rapport d'activités 2024

Politique des collections

Histoire

L'industrie du fer à Vallorbe et dans la région

LES TEMPS HÉROÏQUES DES BAS FOURNEAUX

Les fouilles effectuées par le professeur Paul-Louis Pelet et ses collaborateurs, dans la région des Bellaires, près de la Sarraz, prouvent que les forgerons exploitent déjà le minerai de fer du pied du Jura 350 ans avant J.-C. Ils construisent, avec des pierres qu'ils ramassent, des fours revêtus intérieurement de glaise, d'environ 1,50 m de hauteur; une tuyère permet le passage du bec d'un soufflet, actionné manuellement, qui avive le feu dans le foyer. Cette exploitation se poursuit jusque vers le 6e siècle de notre ère. Nous en perdons ensuite la trace.

Dès le 12e siècle, quelques documents prouvent que l'industrie du fer renaît dans le Jura. A Vallorbe, les premières usines, ancêtres des industries actuelles, remontent au dernier quart du 13e siècle. On y dispose de l'eau de l'Orbe pour actionner les roues, du bois pour la construction et la fabrication du charbon, et du minerai de fer, notamment au Mont d'Orzeires, sur le flanc nord de la Dent de Vaulion. Le prieur de Romainmôtier, Gaufridius, fonde à la Dernier, entre 1280 et 1285, la première ferrière du vallon. Une ferrière réduit le minerai en fer directement forgeable, comme les fours primitifs des Bellaires.

Au début du 16e siècle, Vallorbe est déjà un centre sidérurgique avec trois ferrières et plusieurs forges.

VERS LES HAUTS FOURNEAUX ET L’ÈRE INDUSTRIELLE

La révolution technique que représente la découverte du haut fourneau, où l'on produit de la fonte en grande quantité, donne une impulsion nouvelle à l'industrie du fer. Vers 1670, Vallorbe compte trois hauts fourneaux, plusieurs feux d'affinerie et une trentaine de forges. Rappelons que la fonte, coulée à 1450 degrés environ, ne devient forgeable qu'après affinage.

Cependant, dès la fin du 17e siècle, la production de fonte cesse à Vallorbe. Les minières, mines à ciel ouvert, sont épuisées ou trop pauvres, le charbonnage a ruiné les forêts, la concurrence de la Vallée de Joux, de Sainte-Croix et surtout de la Franche-Comté devient trop forte. Le travail du métal doit se diversifier et se spécialiser. On assiste alors à un nouveau bond en avant qui prouve la réussite de cette reconversion : les Vallorbiers achètent le fer ailleurs et deviennent serruriers, armuriers, cloutiers, maréchaux.

Cet essor se poursuit jusque vers 1850, puis se maintient grâce à la fabrication des limes, des outils et des chaînes. Les Usines Métallurgiques de Vallorbe, fondées en 1899, spécialisées dans la production des limes de précision et des « rondes à chaîne » de tronçonneuse, maintiennent la réputation de la Cité du Fer dans le monde entier.

Ailleurs dans le Jura, suivant la même évolution, l'industrie du fer débouche sur la taille de pierres fines, la fabrication des boîtes à musique, des rasoirs, des burins et d'autres outils ou machines de précision.

LES GRANDES FORGES OU FORGES DE LA VILLE

Tout naturellement, le Musée du fer occupe à Vallorbe les bâtiments d'un site classé où l'on travaille le fer depuis 1495.

A cette date, le prieur de Romainmôtier, Michel de Savoie, concède à Pierre Vallotton, alias Develley, les droits d'eau et la construction d'une meule à aiguiser ainsi que d'un martinet, en aval du pont, au centre de la ville.

En 1528, un nouvel "abergement" autorise la création d'un haut fourneau. La famille Vallotton reste propriétaire de l'entreprise jusqu'en 1685 et y ajoute une affinerie, une aciérie et plusieurs feux de forge. Les Favre, Truan et d'autres s'y succèdent ensuite. Le haut fourneau est abandonné, puis démoli en 1705.

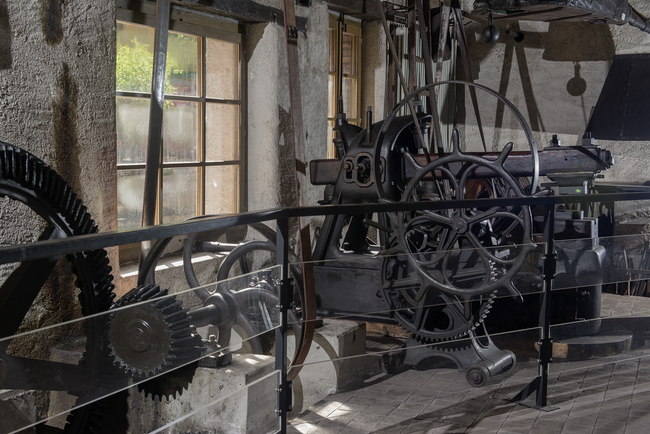

Les Grandes Forges deviennent alors un conglomérat d'usines indépendantes, chacune aux dimensions très modestes. Six roues à aubes tournent au début du 20e siècle.

La famille Viotti, dernier propriétaire, abandonne la production aux Forges de la Ville en 1967. De l'autre côté du canal, sur lequel elle a aussi une roue, la magnifique forge Estoppey est maintenant intégrée dans la visite du Musée.

LE MUSÉE DU FER

Nous en avons axé la conception sur deux idées directrices : la démonstration et l'animation. Démonstration des origines de l'industrie du fer, de son développement et de ses applications actuelles. Animation grâce aux roues du canal qui actionnent les machines et à la forge en activité, véritable coeur du musée.

Il se dégage ainsi une atmosphère très particulière : le halètement des roues à aubes, le bruissement des courroies de transmission, le cliquetis des machines et les coups de marteau sur l'enclume rappellent constamment que les objets exposés ont vécu, eux aussi.

A la forge, que le feu éclaire et réchauffe, revit un travail devenu mystérieux pour beaucoup, elle exerce une fascination surprenante.

En 2023, le Musée du fer a porté et obtenu l'inscription des "Savoir-faire de la forge traditionnelle" au patrimoine immatériel du Canton de Vaud.

LE MUSÉE DU CHEMIN DE FER

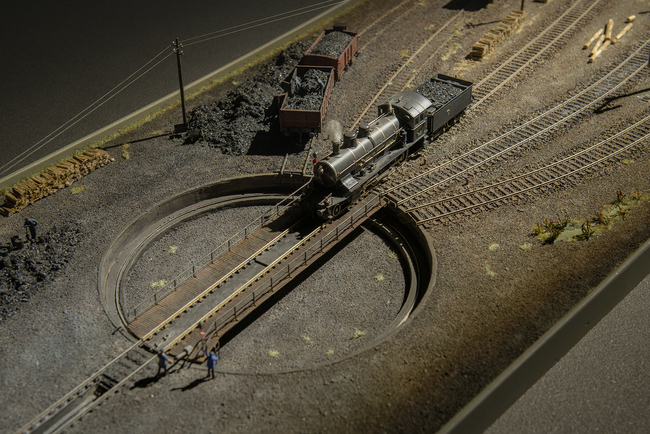

Situé à mi-chemin des 820 km de ligne de l'axe ferroviaire Paris-Milan, Vallorbe était tout désigné pour devenir la "mémoire" de la ligne.

En outre, le rôle important que le chemin de fer a joué dans le développement de la localité méritait une reconnaissance publique. Les espaces à disposition dans les étages du bâtiment des Grandes Forges, devenu propriété communale, ont tout naturellement été aménagés en 1990 en un musée consacré à l'épopée ferroviaire de Vallorbe sur la ligne du Simplon.

QUELQUES DATES IMPORTANTES

- 1870 Ouverture de la ligne Lausanne – Vallorbe (Viaduc du Day en acier)

- 1875 Ouverture de la ligne Vallorbe – Pontarlier

- 1886 Ouverture de la ligne Vallorbe – Le Pont

- 1899 Prolongement Le Pont – Le Brassus

- 1915 Ouverture du tunnel du Mont d'Or

- 1924 Reconstruction en pierre du viaduc du Day

- 1984 Arrivée du TGV à Vallorbe

Notre volonté :

Transmettre le patrimoine immatériel des artisans : entre médiation, innovation et enjeux économiques

La transmission du patrimoine immatériel est un défi complexe qui soulève de nombreuses questions sur la manière de concilier conservation, pédagogie et mise en valeur des savoir-faire. Aujourd'hui, cette question est largement investie par le monde de la culture, alors qu'elle pourrait également être portée par d'autres secteurs comme l'économie, la formation ou l'innovation. En confiant cette mission principalement aux musées, on envoie un signal ambigu aux détenteurs de ces savoir-faire : certains ont l’impression d’être relégués au rang de curiosité du passé, comme si leur métier était en voie de disparition. C’est donc à nous, institutions culturelles, de déconstruire cette image et de montrer que la patrimonialisation d’un savoir-faire ne signifie pas sa mise sous cloche, mais bien sa reconnaissance et son inscription dans une dynamique contemporaine.

L’une des erreurs les plus fréquentes dans l’exposition du patrimoine immatériel est de vouloir le représenter uniquement à travers des objets. Un savoir-faire ne peut se réduire à une collection d’artefacts : sans mise en contexte dynamique, ces objets deviennent des vestiges figés, privés de leur essence vivante. C’est pourquoi certaines institutions, comme les écomusées, ont adopté une approche plus immersive, intégrant démonstrations, médiation et événements participatifs. Dans notre musée, par exemple, nous avons la chance d’avoir des forges en activité, permettant aux visiteurs d’assister aux gestes précis des artisans et de mieux comprendre la réalité du métier. Nous avons aussi mis en place un important travail de documentation, afin que la transmission ne repose pas uniquement sur l’oralité, mais bénéficie aussi d’un ancrage historique et technique.

Le numérique offre une solution intéressante pour compléter ces approches, notamment grâce aux films documentaires et aux dispositifs interactifs. Nous possédons ainsi des archives audiovisuelles précieuses, comme ces films des années 1950/60 où des forgerons eux-mêmes commentent leur travail, offrant un témoignage direct avant leur disparition. Toutefois, si ces supports facilitent l’accès aux savoirs, ils ne peuvent en aucun cas remplacer la transmission humaine. L’expérience du geste, du rythme, du contact avec la matière ne peut être restituée de manière purement virtuelle. De plus, un risque existe : celui de proposer une vision trop abstraite ou théorique du patrimoine immatériel, déconnectée de la réalité du métier.

Les démonstrations en direct constituent une approche plus immersive et efficace, permettant de percevoir non seulement les gestes techniques, mais aussi les sons, les odeurs et l’énergie d’un savoir-faire en action. Elles créent une relation directe entre le visiteur et l’artisan, favorisant une appropriation plus vivante et sensible. Cependant, elles posent aussi plusieurs défis. D’abord, l’utilisation répétée de matériel ancien, souvent patrimonialisé, peut nuire à sa conservation. Ensuite, le démonstrateur lui-même n’est pas un simple artisan en train de travailler : dès lors qu’il transmet, il devient un médiateur, et son récit est influencé par son propre vécu, sa manière d’avoir appris et ce qu’il souhaite mettre en avant. Ce phénomène peut entraîner une patrimonialisation excessive, figeant le savoir-faire dans une mise en scène idéalisée plutôt qu’en montrant son évolution contemporaine.

Certains musées, notamment dans les pays scandinaves, ont poussé cette logique jusqu’à recréer des univers entiers du passé, dans une démarche immersive quasi théâtrale. Si ces approches peuvent séduire, elles posent un problème de fidélité historique et risquent d’alimenter un « tourisme de nostalgie », où le patrimoine immatériel devient un simple produit de divertissement. L’enjeu est donc de trouver un équilibre : proposer des démonstrations qui suscitent l’intérêt et le plaisir du visiteur, sans tomber dans la caricature ou la reconstitution artificielle. Idéalement, ces démonstrations doivent être articulées avec d’autres formes de médiation, comme des supports interactifs ou des témoignages, afin d’introduire une distance critique et de replacer le savoir-faire dans son contexte actuel.

Un autre défi crucial réside dans la transmission intergénérationnelle des savoir-faire. Si les musées peuvent jouer un rôle dans ce processus, il est dommage que cette responsabilité repose presque exclusivement sur le monde de la culture. Beaucoup d’artisans hésitent à s’impliquer, de peur que leur métier ne soit perçu comme obsolète ou folklorisé. Certains craignent même que la patrimonialisation active ne vienne perturber un équilibre fragile : dans les secteurs de niche, le faible nombre de praticiens garantit une part de marché stable. L’idée d’une transmission élargie peut alors être vue comme une menace économique. Pour lever ces réticences, il est essentiel que la culture ne soit pas seule à porter cette mission. Un véritable soutien des secteurs de l’économie, de la formation et de l’innovation est nécessaire pour que les artisans y trouvent une réelle valeur ajoutée et non une simple démarche de préservation patrimoniale.

Enfin, les événements participatifs et les visites immersives, bien que très populaires, nécessitent une gestion rigoureuse. L’affluence peut mettre en difficulté les détenteurs de savoir-faire, les obligeant à adapter leur discours aux attentes du public plutôt qu’à la rigueur de la transmission. De plus, la nécessité de générer des revenus pousse parfois les musées vers un modèle plus proche du loisir que de la médiation authentique. Trouver le bon équilibre entre viabilité économique, accessibilité et qualité de l’expérience est un défi constant. Certaines institutions comme le Musée Atelier Audemars Piguet, bien qu’en partie outil marketing de la marque, bénéficie d’importants moyens financiers et peut se permettre d’organiser des visites en petits groupes, garantissant une immersion optimale. Pour les structures plus modestes, cet équilibre est plus difficile à atteindre, et il faut parfois faire des concessions.

En somme, la transmission du patrimoine immatériel ne peut se limiter aux institutions culturelles. Elle doit s’inscrire dans une dynamique transversale impliquant économie, formation et innovation, afin d’éviter qu’elle ne devienne un simple exercice de mise en scène ou de nostalgie. Si les démonstrations et le numérique sont des outils précieux, ils ne remplacent pas la transmission humaine, qui reste au cœur de la perpétuation des savoir-faire. L’objectif n’est pas de figer ces traditions dans le passé, mais de montrer qu’elles évoluent et ont encore un rôle à jouer dans notre société. Il ne s’agit pas seulement de préserver un héritage, mais de le faire vivre et de l’ancrer dans le présent et l’avenir.

Nos objectifs dans ce sens :

La transmission du patrimoine immatériel, notamment celle des métiers artisanaux du fer, représente un défi complexe qui allie conservation, pédagogie et mise en valeur des savoir-faire. Dès sa création en 1980, le Musée du Fer s’est inscrit dans une démarche visionnaire en se consacrant à la préservation de la mémoire locale et régionale, à la réhabilitation d’un site historique et à la mise en valeur des métiers de la forge. Niché dans une boucle de l’Orbe, il reste, avec ses six roues à aubes, le plus grand complexe usinier hydraulique de Suisse encore en activité. Le MuFer ne naît pas autour d’une simple collection : il est créé sous une impulsion municipale, dans un contexte favorable, afin de mettre en valeur l’histoire de Vallorbe et de sa région. Il s’inscrit donc comme un acteur majeur dans la préservation et la valorisation du patrimoine immatériel, tout en favorisant une dynamique de développement économique durable et de formation.

Au fil des années, le MuFer a élargi son champ d’action et a intégré des enjeux fondamentaux pour l’avenir des musées, bien avant que ces questions ne soient abordées par l’ICOM (International Council of Museums) en 2022. En effet, la nouvelle définition de l’ICOM stipule que le musée « se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l’interprétation et l’exposition du patrimoine matériel et immatériel » et qu’il doit « encourager la diversité et la durabilité » tout en restant « ouvert au public, accessible et inclusif ». Ces objectifs, que le MuFer embrassait déjà avec 42 ans d’avance, continuent aujourd’hui de guider sa mission de préservation et de transmission du patrimoine vivant.

C’est dans cette optique que le projet de développement d’un centre de compétences, initié dans les années 2020-2022, prend toute sa dimension. Ce centre, destiné à la formation et à la sauvegarde des métiers de la forge, constitue un véritable pivot entre culture, formation professionnelle et développement économique durable. Le métier de forgeron, disparu en Suisse il y a plus d’une décennie, nécessite désormais une action urgente pour transmettre les connaissances aux nouvelles générations. En accueillant un tel centre, le MuFer ambitionne de devenir un garant de la préservation et de la transmission du travail artisanal du fer en Suisse, et même au niveau international. Ce projet pérennisera des savoir-faire profondément ancrés dans la région tout en offrant une réponse concrète aux besoins de formation d'une nouvelle génération d’artisans.

Le Musée du Fer possède déjà tous les atouts nécessaires pour œuvrer dans la conservation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel. Il a par ailleurs joué un rôle clé dans l’identification des détenteurs de ce patrimoine et a constitué un réseau solide à l’échelle vaudoise, voire romande. Le MuFer s’est positionné en porte-parole des détenteurs de ce savoir-faire, en militant pour une meilleure organisation des réseaux et en influençant les politiques culturelles. Le développement d’un centre de compétences permettra au Musée de capitaliser sur ses ressources scientifiques et d’engager de nouvelles initiatives auprès des détenteurs de ce patrimoine, tout en s’adressant au grand public. En devenant officiellement un lieu de sauvegarde, d’échanges, de transmission et de valorisation, le MuFer pourra réunir les détenteurs de ces traditions vivantes, les accompagner dans la compréhension de la notion de patrimoine culturel immatériel, et valoriser ces savoir-faire auprès des publics de manière pertinente et contemporaine.

Au-delà de la conservation, la mission du MuFer se veut pragmatique. En soutenant l’inscription des métiers de la forge au patrimoine culturel immatériel vaudois puis suisse, il vise à maintenir et transmettre ces traditions artisanales. Conscient de l'importance de la formation dans ce processus, le musée souhaite offrir un point stratégique pour la formation de restaurateurs de ferronnerie ancienne, la formation initiale aux métiers de la forge pour les jeunes apprentis constructeurs métalliques, et l’approfondissement des techniques spécifiques auprès des professionnels. Les démonstrations et formations organisées au musée constituent ainsi des outils précieux de médiation, permettant de sensibiliser à la fois le public et les futurs artisans à la richesse de ce savoir-faire ancestral.

Le développement d’un centre de compétences s’inscrit dans une logique transversale impliquant non seulement la culture, mais aussi les secteurs de la formation et de l’économie. Le MuFer aspire à jouer un rôle central dans la création de valeur ajoutée pour les professionnels, la stimulation de l’économie locale, et la mise en place de programmes de formation adaptés aux besoins du marché du travail. Ce projet n’est donc pas seulement une initiative culturelle, mais un moteur de développement économique durable, en phase avec les enjeux actuels de notre société.

En conclusion, le Musée du Fer, depuis sa création en 1980, incarne un modèle de musée innovant, combinant préservation, formation et développement économique. En devenant un centre de compétences pour les métiers de la forge, il garantit la pérennité des savoir-faire artisanaux du fer, tout en contribuant activement à la valorisation de ce patrimoine culturel immatériel à l’échelle locale, régionale et internationale. Ce projet, en totale harmonie avec les objectifs des musées de demain, place la transmission du patrimoine vivant au cœur des préoccupations contemporaines et en fait un moteur d’innovation et de développement durable.